Archiv

-

Die andere Seite der sozialen Gerechtigkeit: Eine gerechtere Finanzierung steigender öffentlicher Ausgaben

Nr. 2 (2025)Den Verfassungsauftrag aus Artikel 109, die öffentlichen Ausgaben ohne Kredite zu finanzieren, konnte und kann der bundesdeutsche Staat seit Jahrzehnten nicht erfüllen. Auf der einen Seite sind die Ausgaben der öffentlichen Haushalte in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen (und dies nicht nur in Deutschland). Um die Sicherheitslage der Bundesrepublik zu verbessern, um die notwendigen Investitionen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu tätigen und um die öffentliche Infrastruktur auf den erforderlichen Stand zu bringen, um schließlich die Kommunen wieder handlungsfähig zu machen, werden die öffentlichen Ausgaben in Zukunft weiter steigen. Auf der anderen Seite konnte der Staat – auch dies seit Jahrzehnten – seinen Bürger:innen und den Unternehmen keine ausreichend hohen Steuern auferlegen. Zwar haben in der Vergangenheit auch die Einnahmen des deutschen Staats zugenommen. Gleichwohl übertrafen die Ausgaben – mit Ausnahme der Jahre 2014 bis 2019 – die Einnahmen. Das Unvermögen, ausreichend hohe Steuern einzuholen, besteht insbesondere gegenüber den Bürger:innen mit hohem Einkommen und großen Vermögen – und nimmt mit der Höhe der eigentlich zu versteuernden Einkommen und Vermögen zu. Offenkundig ist der deutsche Staat nicht in der Lage, die Steuerpflichtigen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit an der Finanzierung der öffentlichen Ausgaben heranzuziehen.

In dem Themenheft von ethikundgesellschaft wird gefragt, ob in Sachen Steuern mehr Gerechtigkeit gefordert und ob – darüber hinaus – eine größere Steuergerechtigkeit auch möglich ist. Gegenüber dem Versprechen, mit ›weniger Staat‹ käme man in Deutschland weiter, wird gefragt, ob steigende öffentliche Ausgaben zur Bewältigung der anstehenden Zukunftsaufgaben und für eine Zukunftsfähigkeit der demokratischen Gesellschaft notwendig sind und daher politisch durchgesetzt werden müssen. Gefragt wird weiterhin, ob die politisch einfachere Lösung, die zunehmende Kreditaufnahme durch den Staat, – angesichts der sich daraus ergebenden ›Umverteilung‹ von unten nach oben – auch die bessere und vor allem gerechtere Lösung für knappe öffentliche Haushalte ist. Vor allem aber wird gefragt, ob und wie der Staat das Leistungsvermögen der Gesellschaft auf dem Weg der Steuern besser mobilisieren und wie er die einkommens- und vermögensstarke Bürger:innen und Unternehmen stärker und wirksamer zur Finanzierung der öffentlichen Ausgaben heranziehen kann.

Redaktion: Matthias Möhring-Hesse, Manuela Wannenmacher

Der Rezensionsteil enthält 17 Rezensionen: Aus der (politischen) Philosophie werden Neuerscheinungen besprochen, die sich mit der ›Eigentumsvergessenheit‹ von Wissenschaft und Gesellschaft beschäftigen, das universalistische Erbe der Aufklärung unter postkolonialen Vorzeichen ausleuchten, einen ›Universalismus von unten‹ vorschlagen, im Lichte der multiplen ökologischen Krisen ein neues Mensch-Natur-Verhältnis entwickeln oder die Werke von Walter Benjamin und des politischen Philosophen Rainer Forst auf ihren Beitrag zu drängenden Gegenwartsfragen ausloten. Ökonomische Topoi stehen im Mittelpunkt der Besprechungen des neuen Buches von Joseph Stiglitz, einer neuen Einführung in das Thema ›Kapitalismus‹, eines Sammelbandes zu gegenwärtigen Armutsdiskursen sowie eines Gesprächsbandes von Thomas Piketty und Michael Sandel zur Frage von Gleichheit und Gerechtigkeit. Mit der Zukunft von Care und Pflege befassen sich die Rezensionen einer Dissertation sowie eines Sammelbandes aus dem Bereich der Sozialethik, während zwei andere Rezensenten Neuerscheinungen zum Verhältnis von Christentum und rechten Bewegungen in Vergangenheit und Gegenwart diskutieren. Besprechungen von neuen Büchern mit religionspädagogischen und fundamentaltheologischen Erkundungen, zur Neuen Politischen Theologie sowie zum ›Stachel des Digitalen‹, den Digital Humanities in der Wissenschaft zu setzen oder auch zu ziehen vermögen, runden den Rezensionsteil ab.

Redaktion: Tim Eckes und Hermann-Josef Große Kracht

-

Praktiken und Institutionen der Solidarität. Sozialethische und politisch-theologische Perspektiven

Nr. 1 (2025)Bild: Christian Lue, Marburg über unsplash.com

Die Solidarität ist zurück – auf den Straßen, in gesellschaftlichen Salons wie politischen Reden und auch in theoretischen Debatten. Nach Jahrzehnten der Dominanz des neoliberalen Paradigmas der Privatisierung und durchgreifenden Modernisierung ist die Renaissance des Solidaritätsbegriffs für die einen überraschend und die anderen nur folgerichtig. Wieder andere dagegen diagnostizieren einen erhöhten Druck, aus Solidarität mit einer überforderten Gesellschaft eigenverantwortlich zu handeln – und damit eine neue Variante des Neoliberalismus. Insbesondere die Diagnose einer verfestigten Situation multipler, sich überlagernder Krisen lässt den Rückgriff auf Solidarität zunächst plausibel erscheinen. Ob die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und seine (welt-)wirtschaftlichen und politischen Folgen, die ökologische Katastrophe, die prekäre Lage von Flüchtlingen und Migrant:innen oder auch das Aufbrechen neuer Polarisierungsthemen: Solidarität scheint ein ewiger Jungbrunnen zu sein, wenn es darum geht, eine gemeinsame (Not-)Lage zu adressieren sowie für deren Überwindung die Kraft des Zusammenhalts und damit auch die Einsatzbereitschaft der einzelnen zu mobilisieren.

Allerdings fällt auf, dass Solidarität nicht einfach in ihren klassischen Gestalten als Movens gewerkschaftlicher Bewegung und als in wohlfahrtsstaatlichen Institutionen realisiertes Sozialprinzip wiederkehrt. Gerade zeitgenössische Debatten über Solidarität betonen deren umstrittenen, umkämpften, ambivalenten Charakter: Wie weit reicht Solidarität angesichts der fortschreitenden Zerstörung der planetaren Lebensgrundlagen? Wen schließt sie unter dem Eindruck fortdauernder kolonialer und patriarchaler Verhältnisse ein und wen aus? Von wem werden welche solidarischen Anstrengungen verlangt – zu wessen Vorteil? Wer hat Zugang zu solidarischen Institutionen, soll diese stützen und profitiert von ihnen? Inwiefern werden also Solidarisierungen von Desolidarisierungen begleitet und handelt es sich dabei um unumgängliche Prozesse? Entgegen einer offenbar vorhandenen intuitiven Plausibilität in gesellschaftlichen Zusammenhängen bedarf der Begriff der Solidarität heute einer Konturierung, die sich auch anderen als den bekannten Formen und Strukturen der Solidarität zuwendet.

Somit legt sich nahe, vor allem das Verhältnis von Praktiken und Institutionen der Solidarität zu fokussieren und dabei mit einer besonderen Sensibilität für Kontexte, In-/Exklusionen und soziale (Macht-)Verhältnisse vorzugehen. Ein gegenwartstaugliches Verständnis von Solidarität lässt sich nur über eine Vielfalt an Perspektiven und Kontexten sowie im Verhältnis zu anderen Schlüsselbegriffen und Grundkategorien erarbeiten. Die Diskussion knüpft dabei an eine lange Tradition der Auseinandersetzung mit dem Solidaritätsthema in politischen Theologien und in der Christlichen Sozialethik an. Diese gilt es, vor dem Hintergrund der aktuellen Krisenlagen fortzuschreiben, zu aktualisieren oder auch neu zu justieren. Hierzu soll diese Ausgabe einen Beitrag leisten.

Redaktion: Michelle Becka, Bernhard Emunds, Josef M. Könning, Walter Lesch

Im Rezensionsteil geht es – vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs – um Perspektiven theologischer Friedensethik. Es geht aber auch um theologische Rassismuskritik in den USA (Niebuhr), um die Gottesfrage in einer Welt der Gewalt und nicht zuletzt auch um die Gefahren einer mangelnden Resistenz von Kirche und Christentum ›gegen rechts‹.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Selbstverständnis heutiger Arbeitssoziologie, der Frage nach Eigentumsrechten der Natur, nach alten und neuen Definitionen von ›Wohlstand‹ und nach dem Stellenwert von Kinderrechten in der Corona-Pandemie.

Zudem finden sich Rezensionen zu den neuen Büchern von Judith Butler, Onur Erdur, Rahel Jaeggi und Daniel Loick. Hinzu kommen schließlich Besprechungen zu einem Sammelband über das Spätwerk von Jürgen Habermas – und zu einer Promotion, die sich mit der Frage beschäftigt, ob man mit Hannah Arendt und Theodor W. Adorno ›die Welt verändern‹ kann.

Redaktion: Tim Eckes und Hermann-Josef Große Kracht

-

Zwischen Privat und Öffentlich: Hybride Räume im Umbruch der Corona-Pandemie

Nr. 2 (2024)Bild: Squirrel_photos auf pixabay

Mit der voranschreitenden Digitalisierung sind schon seit geraumer Zeit gesellschaftliche, politische, soziale Transformationsprozesse im Gange, die unter anderem auch Verschiebungen in der Relation von Privatheit und Öffentlichkeit evozieren. Mit der Corona-Pandemie haben diese Transformationen einen weiteren Schub bekommen. Dies hat auch zu einer deutlichen Verschiebung von Räumen und Rollen geführt: Lebensvollzüge konzentrierten und verdichteten sich am Ort des Wohnens, in den eigenen vier Wänden. Dies verband sich mit neuen Rollenunsicherheiten und veränderten Rollenerwartungen. Die Ausdifferenzierung von Rollen, etwa die eines Individuums als Elternteil auf der einen und als Arbeitnehmer*in auf der anderen Seite, wurde durchlässiger. Die verschobenen Rollen und Räume zeigen auf, welche Brüche in der Relation von privat und öffentlich liegen. Hier offenbart die Pandemie, wo auch schon zuvor Grenzen und Ambivalenzen in der Konstruktion von Privatheit und Öffentlichkeit lagen.

Das Themenheft stellt zwei Fragestellungen in den Fokus. die miteinander vernetzt sind: Wie verschieben sich Räume und Rollen im Zuge der Veränderungsprozesse der Corona-Pandemie und wie wirkt sich dies auf die Relation von privat und öffentlich aus bzw. auf welche Weisen durchdringen sich die Verschiebungs- und Veränderungsprozesse von Räumen und Rollen mit denen der Unterscheidung von privat und öffentlich gegenseitig?

Redaktion: Sarah Jäger, Frederike van Oorschot und Florian Höhne.

Im Rezensionsteil werden 18 Bücher vorgestellt: Einen ersten Schwerpunkt bilden Bücher zu Leben, Werk und Religionsphilosophie von Immanuel Kant, erschienen zum 300. Geburtstag des Philosophen. In einen weiteren Schwerpunkt werden Bücher zum Menschenrechtsethos, vor allem im Kontext von Migrationsethik und moralischem Universalismus, besprochen. Ferner werden drei Bücher zum Themenfeld von Rechtspopulismus, liberaler Demokratie und politischer Liberalismuskritik besprochen. Rezensiert werden außerdem Bücher zur Sexualethik, den Lebens- und Arbeitsbedingungen von Live-ins in der Pflege, zur heutigen Befreiungspädagogik in der Tradition Paulo Freires sowie zum ›unheiligen‹ Verhältnis von Staat und Kirche, zur klandestinen Widerstandspastoral im II. Weltkrieg, der Geschichte und Gegenwart des Papsttums und der Freiheitsgeschichte der Piraten in der Zeit der Aufklärung.

Redaktion: Tim Eckes und Hermann-Josef Große Kracht

-

Ge|teilte Wirklichkeit

Nr. 1 (2024)Bild: Maximilien Luce (1858-1941): Le chantier (1911), Musée d‘Orsay (ID: 78195), © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski.

Wie in den anderen geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen geht es auch in der Sozialethik – gleich in welchem Zusammenhang man sie betreibt – um soziale Wirklichkeit. Dass man diese Wirklichkeit nicht für sich allein hat, sondern gemeinsam mit anderen teilt, das scheint alltäglich selbstverständlich: Menschen finden ihre Wirklichkeit immer bereits vor. Sie ›gehören‹ ihr an – und sie ›gehört‹ ihnen niemals allein. Sie teilen sie immer schon mit anderen Menschen, die – gleich ihnen selbst – diese Wirklichkeit als ihre Welt ›haben‹. Auf diese Anderen sind Einzelne angewiesen. Nur mit ihnen haben sie eine gemeinsame Welt, bewegen sich in einer Welt und verstehen sich in ebendieser; nur mit anderen handeln sie in einer gemeinsamen Welt, – und nur so gestalten sie diese Welt und verändern sie. Insofern haben es Menschen immer mit einer gemeinsam geteilten Wirklichkeit zu tun.Betreibt man Sozialethik, interessiert man sich insbesondere für die Gestaltung von gemeinsam geteilten Wirklichkeiten – und für einen prominenten Ort dieser Gestaltung: Politik. An diesem Ort wird die Deutung gemeinsam geteilter Wirklichkeiten ausgehandelt – und deren zukünftige Gestaltung. Dazu verständigt man sich, wie die gemeinsam geteilte Wirklichkeit gestaltet werden soll und aus welchen Gründen dies so sein soll. In solchen deliberativen Prozessen setzen die jeweils Beteiligten voraus, dass sie eine gemeinsame Wirklichkeit teilen. Stellen sie in den politischen Auseinandersetzungen fest, dass dies nicht der Fall ist, endet Politik – es sei denn, sie können sich (wieder) auf eine gemeinsame Sicht ihrer Wirklichkeit verständigen. Politik ›braucht‹ geteilte Wirklichkeit in einem zweiten Sinn: geteilte gemeinsame Wirklichkeit.

In dieser Ausgabe handelt ethikundgesellschaft von geteilter Wirklichkeit. Die Beiträge bewegen sich mit je eigener Schwerpunktsetzung zwischen den beiden Seiten: Auf der einen Seite geht es um gemeinsam geteilte Wirklichkeit: Wie ist eben diese Wirklichkeit beschaffen? Beziehen sich geistes- sowie sozialwissenschaftliche Urteile auf eine vorgegebene, im engeren Sinne objektive Wirklichkeit oder aber auf geteilte, aber kontingente und sozial geschaffene Wirklichkeit? Welches Verständnis von Wirklichkeit verfügt über welches emanzipatorische Potential? Welche Implikationen ergeben sich aus dem Verständnis von Wirklichkeit für die Sozialethik? Auf der anderen Seite geht es um geteilte gemeinsame Wirklichkeit: Wie lassen sich Teilungen von gemeinsam geteilter Wirklichkeit erklären? Mit welchen Teilungen hat man es in gegenwärtigen Auseinandersetzungen zu tun? Wie ist auf diese Teilungen einzugehen? Welche Rolle spielen sie für die wissenschaftlichen Theorien, die sich auf die politisch verhandelte Gestaltung von sozialer Wirklichkeit beziehen?

Redaktion: Manuela Wannenmacher

Im Rezensionsteil werden 15 neue Bücher aus verschiedenen Fächern und Disziplinen besprochen. So werden eine neue Troeltsch-Biographie, neue Studien zu Hannah Arendt und Gotthold Ephraim Lessing, ein Buch zur politischen Philosophie des Liberalismus und eine Publikation zu einer ‚Theorie der Befreiung‘ aus dem Kontext Kritischer Theorie vorgestellt. Präsentiert werden zudem aktuelle Studien aus den Sozialwissenschaften und der Politischen Theorie zum ‚autoritären Liberalismus‘ und zur ‚Demokratiedämmerung‘, aber auch Publikationen zur Ethik des Computerspiels, zur Friedenstheologie, zum Verhältnis von Theologie und Digitalisierung sowie zur Philosophie der Digitalisierung. Hinzu kommen Texte zum Verhältnis von theologischer Ethik und Menschenwürde, zum Reformbedarf im Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften, zum Bedingungslosen Grundeinkommen sowie zur Grundlegung einer modernen Unternehmensethik. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Stöbern.

Redaktion: Tim Eckes und Hermann-Josef Große Kracht -

Religionen als Brandstifter – Religionen als Friedensstifter

Nr. 1 (2023)Bild: Pierre Maublanc (1582-ca.1637), Massacres de la guerre [Szene aus dem Dreißigjährigen Krieg], 1636/37, Musée du Temps, Besançon.

Der Ukraine-Krieg und der zugrundeliegende Konflikt werden häufig aus friedensethischer und politischer Perspektive diskutiert, aber noch relativ wenig unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung der Religion. Religiöse Legitimierungen von kriegerischen Handlungen und religiös motivierte Friedensappelle sind und waren allerdings stets ein wichtiger Teil des öffentlichen Diskurses – und für die Theologische Ethik und Sozialwissenschaften, die Politikwissenschaften und die Soziologie relevante Forschungsfelder. In dieser Ausgabe wird die Rolle der Religion bzw. der Religionsgemeinschaften in der europäischen Konfliktarchitektur näher beleuchtet und erörtert.

Die Frage nach den Kriegs- und Friedenspotentialen von bzw. in Religionen steht im Mittelpunkt und wird aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert. Dabei spielen folgende Fragenkomplexe eine Rolle:

- Welche Stellung nehmen Religionsgemeinschaften in sich wandelnden politischen Kontexten, insbesondere in Krisensituationen ein?

- Inwiefern finden sich in Religionsgemeinschaften Positionen, die das normative Projekt der Moderne (hier grob verstanden als Realisierung von Demokratie und Menschenrechten) befürworten und somit friedensstiftendes Potential entfalten können?

- Wo finden sich kriegsbefürwortende bzw. -rechtfertigende Positionen innerhalb von Religionsgemeinschaften oder auch Traditionslinien des politischen Autoritarismus, die mit anti-demokratischen Tendenzen und u.U. mit Nationalismus, Rassismus oder Sexismus einher gehen?

- Wo finden sich friedensethische Traditionslinien und Konzepte innerhalb von Religionen sowie entsprechende religiöse Akteure, die für Friedfertigkeit, Gewaltverzicht oder sogar für Pazifismus eintreten?

- Wie steht es mit der Kriegsbefürwortung in der Bevölkerung und ist womöglich ein Zusammenhang zwischen Religiosität und einer positiven Haltung zum Krieg festzustellen? Spielt Religion bei der Ausbildung einer autoritären Persönlichkeitsstruktur eine Rolle?

- Welche Bedeutung hat Religionspolitik für eine europäische (Außen)Politik in Kriegszeiten? Und wie kann Europa vor dem Hintergrund politisch relevanter religiöser Konfliktlinien in der aktuellen Situation zusammenhalten?

Der Diskurs über den Zusammenhang von Religion und Frieden bzw. Religion und Gewalt wird in verschiedener Hinsicht diskutiert: erstens mit Blick auf verschiedenen Religionsgemeinschaften und deren unterschiedliche Theologien; zweitens nicht nur synchron, sondern auch diachron mit Blick auf bestimmte Traditionslinien und Entwicklungsprozesse innerhalb von Religionsgemeinschaften; drittens mit Blick auf verschiedene Akteure, wie z.B. religiöse Führungspersönlichkeiten oder religiös geprägte internationale Organisationen. Letztlich geht es darum, einen Überblick zu gewinnen, inwiefern Religion eine ambivalente Rolle in Konfliktkonstellationen spielt.

Redaktion: Oliver Hidalgo, Christian Spieß, Katja Winkler, Alexander Yendell.

Im Rezensionsteil werden 16 Neuerscheinungen aus unterschiedlichen Disziplinen vorgestellt. Ein Schwerpunkt liegt auf Publikationen zu den Themen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Trans- bzw. Posthumanismus. Aus der politischen Theorie und Soziologie werden die neuen Bücher von Thomas Biebricher, Axel Honneth, Stephan Lessenich und Martha Nussbaum besprochen. Hinzu kommen Rezensionen aktueller Bücher zu ›Normativen Ordnungen‹, zu Terror und Theologie, zur Soziologie der katholischen Kirche und zum Protestantismus der Nachkriegszeit. Zudem werden neue Titel zur Hermeneutik biblischer Texte, zur Ökotheologie sowie zu Postkolonialen Theologien besprochen.

Redaktion: Hermann Josef Große Kracht und Tim Eckes

-

Narrative der Sozialpolitik – Narrative der Sozialstaatskritik

Nr. 2 (2022)Bild: Suzy Hazelwood von Pexels

Sozialpolitik ist ein ausdifferenziertes Feld – mit vielen, recht unterschiedlichen »Baustellen«. Bezogen auf verschiedene, zumeist über staatlichen Institutionen vermittelte Leistungen sind die ausdifferenzierten Felder mit ihren angestammten Akteuren, ihren vorgegebenen Themen und ihren typischen Konflikten eigensinnig; und sie hängen dennoch zusammen, ›brauchen‹ einander, verweisen aufeinander und wirken in ihren Zusammenhängen. Gleichwohl passen die sozialpolitischen Debatten nicht in ein System – und gleichwohl gibt es Sozialpolitik nicht in einem Guss.

In den politischen Debatten macht man sich deshalb die Gemengelage sozialpolitischer Leistungen und den Sozialstaat einfacher – und ›erzählt‹ davon in Narrativen. Man ›erzählt‹ einander, warum, was und wie der Sozialstaat ›für die Menschen‹ oder ›für die Gesellschaft‹ da ist oder da sein soll. In entsprechenden Narrativen kommt in eins, was zeitgleich nebeneinander besteht und doch keine Einheit ist. Vereinfacht wird, indem bestimmte Strukturen und bestimmte Leistungen hervorgehoben und andere hingegen verschwiegen oder stillschweigend vorausgesetzt werden. Vor allem aber wird das narrativ erzeugte Ganze mit Sinn ausgestattet – und dieser Sinn ausdrücklich intendiert. Man ›erzählt‹ einander, warum und wozu das Ganze eigentlich da ist und wieso es gut ist, dass es da ist. Narrativ wird der Sozialstaat ›erzeugt‹, von dem ›erzählt‹ wird.

Seit den 1980er-Jahren bemüht man damals neue Erzählungen, wie etwa die vom ›aktivierenden Sozialstaat‹ oder dem ›Gewährleistungsstaat‹, um sozialpolitische Reformen in großen und d.h. Felder übergreifenden Würfen anzustoßen, Reformen untereinander abzustimmen und gesellschaftlich zu bewerben. Indem man den Sozialstaat neu und anders ›erzählt‹, betrieb man Sozialpolitik – und war darin erfolgreich. Da sich diese Narrative inzwischen verbraucht haben, versucht man es gegenwärtig mit neuen Narrativen – und hält sie für dringend notwendig, um den ›Sozialstaat von morgen‹ auf den Weg zu bringen.

Mit Narrativen arbeitet auch die Sozialstaatskritik. Gegen die offizielle Komplexität erzählt sie, wie der Sozialstaat wirklich ›ist‹, wie er tatsächlich wirkt und was er mit den Menschen ›macht‹, die auf seine Leistungen angewiesen sind. Gegen den schönen Schein werden die ›wahren‹ Geschichten über ›den Sozialstaat‹ erzählt. Narrative bringen die Sozialstaatskritik auf den Punkt – und sorgen dafür, dass die jeweilige Kritik evaluativ und affektiv besetzt wird.

In dieser Ausgabe von ethikundgesellschaft werden Narrative der Sozialpolitik und der Sozialstaatskritik vorgestellt. Zwei Beiträge (Tanja Klenk und Johanna Kuhlmann) führen in die sozialpolitische Narrationsforschung ein und stellen den Forschungsstand dar. Sodann werden Erzählungen über den Sozialstaat untersucht, der in Zeiten der Pandemie heroische Staat (Johanna Kuhlmann) sowie der ›Gewährleistungsstaat‹ (Matthias Möhring-Hesse). Christoph Butterwegge untersucht Narrative über Arme und Arbeitslose im Mediendiskurs über Hartz IV und Bürgergeld – und Stephanie Simon die Narrative, die im Kontext der extrem-rechten und der rechtspopulistischen Sozialpolitiken zur Bekämpfung von Armut eingesetzt werden. In den fünf Beiträgen finden die Leser:innen dieses Themenheftes Hinweise darauf, warum und wie über den Sozialstaat erzählt wird und wie Sozialpolitik »gemacht« und Sozialstaatskritik betrieben wird, indem der Sozialstaat erzählt wird.

Die Übersicht über Narrative der Sozialpolitik und der Sozialstaatskritik ist keineswegs vollständig, im Gegenteil: Sie bedarf dringend vieler zusätzlicher Beiträge. Sollten Autor:innen durch die vorliegenden Artikel motiviert werden, einen dieser zusätzlichen Beiträge zu schreiben, sind sie dazu herzlich eingeladen. Diese Ausgabe von ethikundgesellschaft kann erweitert werden.

Redaktion: Matthias Möhring-Hesse

Im Besprechungsteil werden fünfzehn Neuerscheinungen aus verschiedenen Disziplinen abgedeckt. So geht es im Bereich der Sozialethik um einen neuen Band zur Zukunft der Sorgearbeit und um ein neues Lehrbuch sowie im Bereich der Soziologie um das ›Soziale Orte‹-Konzept, die Theorie der Gabe und den Einfluss der Rechten auf dem amerikanischen Kontinent. Besprochen werden auch die Autobiografie Thomas von Freybergs und das gerade erst erschienene Buch Franz-Xaver Kaufmanns zur ›katholischen Kirchenkritik‹. Auch im Bereich der politischen Philosophie wird wieder ein breites thematisches Feld abgedeckt: Angefangen bei einer neuen Ideengeschichte des Reaktionären und einem Briefwechsel zwischen Carl Schmitt und Dietrich Braun, über den Utilitarismus John Stuart Mills und die jüngste Politische Philosophie Frankfurter Provenienz bis hin zur neuen Monografie des französischen Demokratietheoretikers Pierre Rosanvallon. Abgerundet wird dies schließlich durch Besprechungen von zwei neueren philosophischen Publikationen - eine zum Konflikt der Generationen, die andere zur Rolle des Wassers.

Redaktion: Hermann Josef Große Kracht und Tim Eckes

-

Wohnvermögen

Nr. 1 (2022)Eine Wohnung ist gleich in mehreren Hinsichten lebenswichtig: als Schutzraum für Grundbedürfnisse und Rückzugsraum gegenüber Anforderungen von außen, aber auch als sozialer Ort zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und als zentraler Ausgangspunkt der eigenen Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Aus diesen Gründen kommt es nicht nur auf das Vorhandensein einer Wohnung überhaupt an, sondern auch auf ihre Ausstattung: Heinrich Zille wird das bittere Urteil zugeschrieben, man könne einen Menschen mit einer Wohnung erschlagen wie mit einer Axt. Und es ist eine Binsenweisheit der Maklerbranche, dass es nicht nur auf die Wohnung selbst und ihre Ausstattung ankommt, sondern auch auf ihre Lage. Auch deswegen ist Wohnraum nur in schrumpfenden, verbauten Städten oder in infrastrukturschwachen ländlichen Gebieten günstig, in denen auskömmliche Erwerbsarbeit rar ist, Wege weit und das Wohnen trist.

Die schon seit geraumer Zeit anhaltende Wohnungsknappheit vor allem in Metropolregionen macht auf das Problem des zwischen Bürger*innen, aber auch zwischen Privatleuten und Öffentlichkeit (z.B. kommunalen Wohnungsbaugesellschaften) ungleich verteilten Wohnvermögens aufmerksam. Der Begriff des 'Vermögens' liegt hier besonders nahe, weil er nicht nur auf subjektive Fähigkeiten, sondern auch auf objektive Güter und damit die vielfältige Verflochtenheit des Wohnens verweist. Wer sich seine Wohnung frei aussuchen möchte, benötigt zunächst einmal Vermögen im Sinne ökonomischen Kapitals - aber in der Regel ist die Wohnung und ihre Lage auch zentrale Voraussetzung dafür, um überhaupt Geld verdienen zu können.

Doch auch Vermögen im Sinne kulturellen Kapitals ist nicht unerheblich: Wer über marktgängige Bildung verfügt und gut bezahlte Erwerbsarbeit vom Rechner in einem Home-Office aus erledigen kann, ist in der Wohnungswahl freier und kann sich vielleicht auch das Experiment neuer kommunitärer Wohnformen leisten. Und natürlich ist die Bildung und Erhaltung sozialen Kapitals, sozialer Beziehungen, die das Leben erleichtern und lebenswert machen, im Stadtquartier so wichtig wie im ländlichen Raum: in beiden spielen naturnahe Erholungs- und kulturelle Freiräume eine bedeutsame Rolle.

Hinzu kommt: Je geringer das öffentliche Vermögen ist, desto mehr sind Menschen auf - in der Regel ungleich verteiltes - privates Vermögen angewiesen. Ungleich verteilt sind aber auch die Chancen zur Wohn-Vermögensbildung, die allerdings nicht unbedingt privat erfolgen muss, sondern auch kommunitär möglich ist (Genossenschaften, Mietersyndikate, Projekte gemeinsamen Wohnens und Arbeitens).

Redaktion: Julian Degan, Bernhard Emunds, Lukas Johrendt, Torsten Meireis und Clemens Wustmans.

Rezensionen

Im Besprechungsteil werden diesmal 20 neue Bücher aus den Bereichen der Sozialethik und der Soziologie, der Politikwissenschaft, der Philosophie und der Theologie vorgestellt. Es geht u.a. um Sozialethik als Kritik, um revolutionäres Christentum und ein Jubiläum zur Befreiungstheologie. Es geht aber auch um Perspektiven der Alterssicherung, die Migrationspolitik des Papstes und das Verhältnis von Theologie und Digitalisierung.

Im Blick auf die Politikwissenschaft werden u.a. neuere Publikationen zur Demokratie und zum Populismus, zu Ambivalenzen der Gleichheit, zu verkannten Leistungsträgern und zum Verhältnis von Sozialstaat und bürgerschaftlichem Engagement besprochen. Hinzu kommen Werke zum politischen Liberalismus, zu Judith Butler und zu Hannah Arendt.

Hervorgehoben wird das ausführliche Besprechungsessay von Eva Geulen aus Anlass von Juliane Rebentischs neuem Arendt-Buch.

Redaktion: Hermann-Josef Große Kracht und Tim Eckes. -

Friedensethik und Geopolitik

Nr. 2 (2021)Seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts hat sich in vielen christlichen Kirchen das Konzept des Gerechten Friedens als friedensethisches Leitbild etabliert. In der Bundesrepublik Deutschland ist es in der Nachfolge der Ostermarschbewegung, die sich gegen die nukleare Rüstung im 'kalten Krieg' gewandt hatte, spätestens mit der 'Ökumenischen Versammlung für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung' in Dresden 1989 zu einem zentralen friedensethischen Topos geworden, der sich auch in offiziellen kirchlichen Verlautbarungen - so dem Wort 'Gerechter Friede' der deutschen Bischöfe von 2000 oder der EKD-Denkschrift 'Aus Gottes Frieden leben - für gerechten Frieden sorgen' von 2007 niedergeschlagen und erhebliche Wirkung erzielt hat. Zentral ist für dieses Konzept der Vorrang gewaltfreier Konflikt-bearbeitung, ein bedingter Pazifismus, der - etwa in der EKD-Denkschrift - die Form einer Bemühung um Frieden durch Recht annimmt, politisch stark auf das Menschenrechtsregime der Vereinten Nationen setzt und mit dem Konzept der 'rechtswahrenden Gewalt' auch den innerstaatlichen Gewaltumgang zu erfassen sucht, militärische Gewaltanwendung auf Ausnahmesituationen beschränkt und letztlich jeden Gewaltumgang als problematisch kennzeichnet.

Geopolitisch freilich hat sich die Welt gewandelt: Der 'kalte Krieg' wurde nicht durch ein UN-gestütztes Völkerrechtsregime, sondern ein multipolares Szenario abgelöst, in dem politisch sehr unterschiedliche verfasste Akteure mit sehr unterschiedlichen Interessen agieren und wirtschaftliche Machtzentren neben atomar-militärischen um regionale Hegemonie und globale Anteile konkurrieren. Neben die Herausforderungen des atomaren Zerstörungspotentials sind Bedrohungen durch den Einsatz autoregulativer Waffensysteme oder durch Cyberangriffe getreten, in denen jeweils zivile und militärische Zuständigkeiten verschwimmen. Zudem verschärfen die Folgen des Klimawandels Interessenkonflikte um fruchtbares Land, katastrophensichere Gebiete und Ressourcen wie Wasser oder Bodenschätze.

Der auch innerkirchlich kontroversen Frage, wie Christinnen und Christen des globalen Nordwestens mit dieser Situation umgehen sollen, hat die Evangelische Kirche in Deutschland nicht nur eine spezielle Synode, sondern auch einen mehrjährigen Konsultationsprozess gewidmet. Grund genug, dieser Frage auch im Rahmen einer Ausgabe der Ethik und Gesellschaft in interdisziplinärer Perspektive nachzugehen.

Der Rezensionsteil liefert Besprechungen aktueller Literatur zu den prominenten Autor:innen Martha Nussbaum, Richard Rorty, Baruch de Spinoza und Walter Dirks. Er präsentiert neue, von Heike Delitz und Hans-Peter Müller verfasste Einführungs- und Überblickswerke zur soziologischen Theoriebildung. Er beschäftigt sich mit aktuellen Monografien zum 'Code des Kapitals', zum ‚Jahrhundert der Politik', zur 'politischen Theorie des Neoliberalismus', zu 'Naturzustand und Barbarei' in der Grundlegung des modernen politischen Denkens und zur 'dunklen Seiten der Wirtschaft' von Aristoteles bis heute. Es geht aber auch um feministische Theologinnen und die Geschlechterdiskurse im deutschen Protestantismus der Nachkriegszeit, um die theologische Rezeption der Human-Animal Studies und queerfeministische Perspektiven 'reproduktiver Gerechtigkeit'. Der inhaltliche Schwerpunkt des Besprechungsteils liegt aber auf der Vorstellung jüngerer Literatur zu den grassierenden Rechtsbewegungen. Hier wird Literatur besprochen, die sich mit den historischen Wurzeln des Populismus in den USA beschäftigt, vor allem aber geht es um die Frage, wie sich die christlichen Theologien zu religiös aufgeladenen Neo-Nationalismen und einer ‚rechten Normalisierung‘ verhalten bzw. verhalten könnten.

-

Pandemie-Nach-Denken

Nr. 1 (2021)Bild: Abstand halten, von Ivan Radic (CC BY 2.0)

Seit dem Frühjahr 2020 begleitet das SARS-CoV-2 Virus uns Menschen – oder genauer: Seither wissen wir Menschen davon. Man zählt inzwischen (Stand: 09.08.2021) die »vierte Welle« der Pandemie und hat es bislang mit vier besorgniserregenden (»variants of concern«) und vier unter Beobachtung stehenden Mutanten (»variants of interest«) zu tun. In kurzer Zeit wurden wirksame Impfstoffe erfunden und Impfkampagnen aufgezogen. In Deutschland und in anderen reichen Gesellschaften hat sich bereits ein hoher Anteil der Bevölkerung impfen lassen. Vorbei ist die Pandemie deshalb aber noch lange nicht. Dennoch erlaubt sich »Ethik und Gesellschaft« mitten in der Pandemie innezuhalten und auf die Zeit seit dem Frühjahr 2020 zurückzuschauen und über die Pandemie, vor allem aber die Pandemiebewältigung nachzudenken.

Seit bald eineinhalb Jahren müssen die Verantwortlichen in den Regierungen, in den Einrichtungen und den Betrieben, im Staat, in der Wirtschaft, in den Kirchen und in den Wissenschaften und anderswo schwerwiegende und schnelle Entscheidungen treffen – unter Unsicherheit, bei sich ständig veränderndem Kenntnisstand über SARS-CoV-2 und dessen Infektionswege, unter hohem Handlungs- und Entscheidungsdruck, bei begrenzten Ressourcen. Es galt zunächst v.a. die Pandemie zu managen, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten, die öffentliche Versorgung sicherzustellen und insbesondere das Gesundheitssystem handlungsfähig zu halten – und Wege aus der Pandemie heraus zu eröffnen.

Ethik, gleichgültig in welchen wissenschaftlichen Disziplinen betrieben, auch die theologische Sozialethik war in all den Entscheidungen keine große Hilfe – und fiel, zumal im Vergleich zur öffentlich omnipräsenten Virologie, zunächst nicht sonderlich auf. Das änderte sich im Laufe des Jahres 2020, als die Empfehlungen von Ethikrat, Stiko, Leopoldina u.a. nicht nur die Politik beeinflussten, sondern auch in der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen und diskutiert wurden.

Neben den Bemühungen, analysierend und orientierend zur Entscheidungsfindung (mit-)beizutragen, zeichnet Ethik vor allem reflektierende Urteilskraft aus. Genau diese Stärke soll in dem »Pandemie-Nach-Denken« dieses Themenheftes zum Zuge kommen. Dazu wird der die politische Praxis zumal in Zeiten der Pandemie bestimmende Handlungs- und Entscheidungsdruck außer Kraft gesetzt; die Politik der Pandemiebewältigung »um Menschenleben willen« wird unterbrochen. In der dadurch erzeugten Ruhe kann nachvollzogen werden, mit welchen Gründen gehandelt und entschieden wurde; und es kann abgewogen werden, ob und in welchem Maße diese Gründe im Nachhinein, in der komfortablen Situation handlungs- und entscheidungsentlasteter Reflexion, überzeugen können. Methodisch geht es in diesem Themenheft also darum, die aktuelle Pandemiebewältigung und deren Handlungs- und Entscheidungsdruck zu unterbrechen und die vergangenen Bemühungen der Pandemiebewältigung rückblickend zu bedenken.

»Hinterher ist man immer schlauer«, heißt es – und kritisiert damit zu Recht all die, die mit ihrem aktuellen Kenntnisstand die Entscheidung derer kritisieren, die ohne diese Kenntnisse und ohne ein sicheres Wissen über die Wirkungen ihrer Entscheidungen entscheiden mussten. In dem in diesem Themenheft angestrebten »Pandemie-Nachdenken« geht es nicht um eine solch billige Schlauheit. Deshalb soll die Legitimität der Entscheidungen in den vergangenen Monaten und soll auch die Politik der Pandemiebewältigung in Deutschland nicht in Zweifel gesetzt werden. Es geht vielmehr darum, die Entscheidungen reflektierend zu begreifen, ihre diskursiven Kontexte zu berücksichtigen, ihre kognitiven und normativen Grundlagen aufzuklären, ihre Blindstellen aufzuhellen und die nicht intendierten Gemeinheiten, auch das Übersehene oder Vergessene offenzulegen. In diesem Sinne nachdenklich gilt es aus den Entscheidungen der vergangenen Monate für die Zukunft, für kommende und ähnlich aufregende Situationen zu lernen.

Einige Beiträge in dieser Ausgabe reflektieren politische Entscheidungen, konkrete Situationen und Sachverhalte. Andere lenken den Blick auf – vielleicht vernachlässigte - Zusammenhänge und versuchen zu erfassen, welche gesellschaftlichen Veränderungsprozesse durch die Pandemie in Gang gesetzt bzw. aufgedeckt oder beschleunigt wurden. Es geht nicht um die ganz großen Antworten auf die Corona-Pandemie und um weit ausblickende Zukunftsentwürfe für die Post-Corona-Zeit. Die Autor:innen dieses Themenheftes widerstehen den Versuchungen des Feuilletons. Sie nehmen konkrete Fragen, Probleme und Zusammenhänge in den Blick – und denken darüber nach.

Verantwortliche Redaktion: Michelle Becka und Matthias Möhring-Hesse

Im Rezensionsteil werden Neuerscheinungen zu den Themen Neoliberalismus, Ordoliberalismus und Soziale Marktwirtschaft sowie zum Postwachstums-Diskurs besprochen. Zudem werden zwei Titel rezensiert, die sich mit Künstlicher Intelligenz in der (Alten-)Pflege und der ›Seniorendemokratie‹ befassen. Hinzu kommen Besprechungen von Neuerscheinungen zur kolonialen Gewaltverstrickung der politischen Ideengeschichte, zur potenziellen Macht von Gewaltfreiheit, zum Zustand westlicher Demokratien unter dem Eindruck des Populismus, zur Ideengeschichte des Marktes und zur Geschichte und Theorie des modernen Verfassungsstaates. Ebenfalls besprochen werden eine Dissertation zu Eugen Kogon und ein Sammelband zu Baruch de Spinoza. Zudem kommt die Soziologie prominent vor: Vorgestellt wird ein Grundlagenwerk zur (Theorie der) Religionssoziologie, eine Studie zu den US-amerikanischen Religionen in der ›Ära Trump‹ und eine vielbeachtete Untersuchung zum ›unzufriedenen Volk‹ in Ostdeutschland.

Redaktion Besprechungsteil: Hermann-Josef Große Kracht und Tim Eckes -

Kritik der Identitätspolitik

Nr. 1 (2020)Weltweit hat man es mit einer Renaissance von Identitätspolitiken gesellschaftlicher Mehrheiten zu tun, diesmal unter rechtspopulistischem Vorzeichen. Die Identitätspolitik von rechts zeigt Wirkung – auch in den deutschsprachigen Ländern. Sie nimmt politische Debatten ein und bestimmt Themen sowie Stimmungen. Darüber gerinnt sie in die kulturelle, in einigen Ländern sogar in die soziale Ordnung. Rechtspopulistische Identitätspolitik erwirkt so Stück für Stück die sortierte und exkludierende Gesellschaft, von der sie spricht. Für das Christentum, auch für die christlichen Kirchen ist diese Form der Identitätspolitik eine Versuchung, sich gesellschaftlich wieder bedeutsam und für die identitär formierte Mehrheit unverzichtbar zu machen.

Wenn Mehrheiten ihre kollektive Identität gegen Minderheiten behaupten und ihre Rechte und Privilegien im Namen ihrer kollektiven Identität verteidigen, dann werden auf dem Wege von Identitätskonstruktionen Exklusionen und Diskriminierungen betrieben. Diese Form der Politik ist destruktiv für demokratische Auseinandersetzungen. Zugleich drücken sich aber in dieser Art Politik gesellschaftliche Problemlagen und Verwerfungen aus, nicht zuletzt das Scheitern der neoliberalen, auf »Eigenverantwortung« und Wettbewerb setzenden Gesellschaftsreform.

Nachdem Donald Trump zum US-amerikanischen Präsidenten gewählt wurde, wurde die rechte Identitätspolitik – zunächst für die USA, zunehmend aber auch für die westeuropäischen Gesellschaften – als eine Antwort auf die Identitätspolitiken diskriminierter Minderheiten analysiert. Die Linke hätte sich, so argumentieren etwa Mark Lilla und ähnlich Francis Fukuyama, in der kulturellen Vertretung von Minderheiten verheddert. Zudem hätten die identitätspolitischen Kämpfe für die Anerkennung von zunehmend kleineren Minderheiten den Aufstieg der rechten Identitätspolitik im Namen einer von links vernachlässigten Mehrheit begünstigt. Für die westeuropäischen Gesellschaften wird diese Analyse mit der identitätspolitischen Opposition von Kosmopoliten und Kommunitaristen reformuliert. Man muss jener und auch dieser Analyse nicht zustimmen, um mit der Identitätspolitik von rechts auch jene Identitätspolitiken aufzurufen, bei denen es – anders als bei dieser – um die Anerkennung und Gleichstellung von gesellschaftlich diskriminierten und benachteiligten Gruppen geht. Mit der Kritik an rechter Identitätspolitik gerät auch diese in die Kritik.

Vor diesem Hintergrund nimmt sich "Ethik und Gesellschaft" die Kritik der rechten Identitätspolitik und der darin projektierten Gesellschaftsordnung vor. Gefragt wird aber auch nach den anderen Formen von Identitätspolitik, in denen es um die Anerkennung gesellschaftlich diskriminierter Gruppen geht. Lassen sich deren emanzipatorische Potenziale bestätigen; oder sind sie politisch ähnlich destruktiv, wie das für die Identitätspolitik von rechts behauptet wird? Gefragt wird auch nach der theologischen Sozialethik selbst, ob und wie sie sich der Kollektivierung von Identitäten und der sortierenden Ordnung von Gesellschaften widersetzt.Redaktion: Michelle Becka (Würzburg), Johannes Frühbauer (Heidelberg), Matthias Möhring-Hesse (Tübingen), Christian Spieß (Linz), Katja Winkler (Linz)

Der Rezensionsteil bietet Besprechungen der neuen großen Bücher von Jürgen Habermas und Thomas Piketty. Er enthält Rezensionen neuerer Monografien aus der theologischen Sozialethik und der politischen Theorie, in denen es um feministische Rechtskritik und Kapitalismuskritik sowie um das Verhältnis von Religion und Politik und um den Dialog zwischen Judith Butler und der Sozialethik geht. Zudem werden Publikationen zum protestantischen Familiendiskurs, zur Umweltethik und den Staatsbildern der Zeitgeschichte besprochen. Schließlich werden Neuerscheinungen zur Katholizismusforschung und zur Religionssoziologie vorgestellt, aber auch Titel zu einem Klassiker des amerikanischen Pragmatismus (John Dewey) und der katholischen Soziallehre (Johannes Schasching SJ).

Redaktion Besprechungsteil: Hermann-Josef Große Kracht und Tim Eckes -

Enhancement

Nr. 2 (2019)Die Frage nach der Steigerung menschlicher Fähigkeiten und Möglichkeiten in medizinischer Sicht wird in der Regel unter dem Stichwort ›enhancement‹ diskutiert. Das Anwendungsspektrum reicht dabei von psychoaktiven Substanzen zur Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit bis zu technischen Applikationen zur Kompensation verminderter oder eingebüßter Körperfunktionen im Alter. Infrage steht nicht nur die trennscharfe Unterscheidung von therapeutischen Eingriffen, sondern auch die prinzipielle Plausibilität entsprechender Verfahren. So hat das sogenannte »Neuroenhancement« oder »Hirndoping« mittels Substanzen wie Methylphenidat oder Modafinil, die die Aufmerksamkeit erhöhen sollen, in der Regel keine Steigerung der Intelligenz zur Folge, wirft aber neben Verträglichkeits- auch Gerechtigkeitsfragen auf. Grund genug, sich in ethik und Gesellschaft der Enhancement-Debatte zu widmen und sich neben grundsätzlichen Überlegungen unter anderem mit Assistenzsystemen im Alter und dem Verhältnis von Enhancement und Demenz zu beschäftigen.

Redaktion: Johannes Eurich und Torsten Meireis

Die Buchbesprechungen widmen sich Neuerscheinungen zur Geschichte des Kapitalismus, zur Reichtumskritik, zum neoliberalen Leitbild der Resilienz und zum Begriff der Leistung. Zudem wird neue Literatur zur Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, zur ›Politik der Gabe‹ und zum österreichischen Pflegesystem besprochen.

Redaktion Besprechungsteil: Hermann-Josef Große Kracht und Tim Eckes

-

Öffentliche Theologie

Nr. 1 (2019)Erneut wird ein »Strukturwandel der Öffentlichkeit« ausgemacht, diesmal durch all die Sachverhalte und Entwicklungen angetrieben, die gemeinhin unter dem Stichwort »Digitalisierung« verhandelt werden. Nicht zuletzt in Reaktion darauf bemüht man sich an unterschiedlichen Orten von Theologie und Kirchen sowie in unterschiedlichen theologischen Disziplinen wieder vermehrt um die »Öffentliche Theologie«. Jedoch ist sie nicht neu. »Öffentliche Theologien« gibt es seit mindestens dreißig Jahren; und sie gibt es in protestantischen wie römisch-katholischen Konfessionen der christlichen Theologie: Schon in den 1970er Jahren schrieben in den USA mit Martin E. Marty and David Tracy ein lutherischer und römisch-katholischer Theologe in Chicago über Öffentliche Theologie.

Was »Öffentliche Theologie« ist, darüber besteht zwischen denen, die sie betreiben, kein Einverständnis: Gerade von Kritikern wird »Öffentliche Theologie« als ein kirchenpolitisches Programm verstanden. Im akademischen Diskurs steht »Öffentliche Theologie« vor allem für ein Forschungsprogramm der Theologie. Dann geht es darum, die öffentliche Präsenz von Glauben, Christentum oder christlichen Kirchen aufzuklären und den Öffentlichkeitsbezug des christlichen Glaubens bzw. den der Kirchen zu rekonstruieren. Das Adjektiv ›öffentlich‹ markiert eine wesentliche und theologische Forschung herausfordernde Eigenschaft des Gegenstands theologischer Forschung. »Öffentliche Theologie« steht aber auch für ein Wissenschaftsprogramm christlicher Theologie: Christliche Theologie versteht sich dann selbst als Diskurs, der in unterschiedlichen Öffentlichkeiten betrieben wird. Gute Theologie tritt in all ihren Öffentlichkeiten - und d.h. auch in den säkularen Öffentlichkeiten pluraler Gesellschaften - auf, kennt und beherrscht die jeweiligen Bedingungen öffentlicher Kommunikation, kann deswegen ihren unterschiedlichen Öffentlichkeiten - und eben auch in den gesellschaftlichen Öffentlichkeiten - entsprechend diskursfähig auftreten. ›Öffentlich‹ markiert dann vor allem die Vollzugsform wissenschaftlicher Theologie. Schließlich bewegen sich »Öffentliche Theologien« auch zwischen diesen beiden Polen, etwa wenn das Erste erforscht wird, um das Zweite kompetent betreiben zu können oder wenn das Erste auf dem Wege des Zweiten erforscht wird. Oder wenn christliche Kirchen durch wissenschaftliche Theologie unterstützt werden, ihren - theologisch aufgeklärten - Öffentlichkeitsbezug kompetent zu vollziehen.

In diesem Themenheft von »Ethik und Gesellschaft« findet sich alles drei: »Öffentliche Theologie« erstens als Forschungsprogramm, zweitens als Wissenschaftsprogramm sowie drittens als Forschungs- und Wissenschaftsprogramm zugleich. Über diese Differenz hinweg finden die Beiträge ihre Gemeinsamkeit vor allem darin, dass sie sich materialiter vor allem um zwei Sachverhalte dessen kümmern, was man »Öffentlichkeit« nennt: Um digitale Medien, über die öffentliche Kommunikation vermittelt und zugleich bestimmt wird, und um die Säkularität öffentlicher Kommunikation. Möglicherweise schlagen die damit angesprochenen Entwicklungen und der darüber laufende »Strukturwandel der Öffentlichkeit« auf das Verständnis zurück, das man von der »Öffentlichkeit« hat. In diesem Sinn steht in dem vorliegenden Themenheft auch der Begriff der Öffentlichkeit »infrage«.Redaktion: Christoph Hübenthal, Torsten Meireis und Florian Höhne

Im Rezensionsteil geht es um Neuerscheinungen zur Theologischen Ethik, zur Diskussion um Armut in Deutschland, zum Verhältnis von Politik, Recht und Religion sowie zur Rolle der Justiz in der Demokratie. Außerdem werden neue Titel zum Populismus, zur Wohlfahrtspflege und zur »geistig-moralischen Wende« sowie ein neuer Band von Hans Joas rezensiert. Zudem werden auch Neuerscheinungen zu Jürgen Habermas und Martha Nussbaum besprochen.Redaktion Besprechungsteil: Hermann-Josef Große Kracht und Tim Eckes

-

Rechts-Brüche

Nr. 2 (2018)Brüche im Recht und Brüche des Rechts – um beides geht es in dieser Ausgabe. „Rechtsbruch“ geschieht durch die Zuwiderhandlung gegen das Gesetz, ihm folgt die Strafe, die eigens zu legitimieren ist. Brüche gibt es aber auch im Recht: Anpassung und Entwicklung, Erstarren und Bewegung. Rekonfigurationen des Rechts können nötig sein, damit das Recht neuen Herausforderungen entspricht. Gleichzeitig werfen andere Entwicklungen die Frage auf, ob das Recht durch sie seine emanzipatorische Kraft verliert. Auch die Frage, wie Rechte, insbesondere Freiheitsrechte, garantiert werden können, bringt Verwerfungen mit sich, insbesondere wenn diese Garantie weitgehende Verrechtlichungen erfordert. Andere Bruchlinien zeigen sich im Verständnis der Rechtsnorm und ihrer Abgrenzung von anderen Normen und Normativitäten. Innovative Formen der Rechtskritik untersuchen gegenwärtig unterschiedliche Auswirkungen des Rechts und seiner Veränderungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben. Diese kritischen Perspektiven auf Recht und Rechtsentwicklung in ihrem Verhältnis zur demokratischen Gesellschaft sind für eine Sozialethik, die sich als Reflexion sozialer Praxis versteht, höchst relevant – diese Ausgabe lädt zu dieser sozialethischen Auseinandersetzung ein.

Redaktion: Michelle Becka

Im Besprechungsteil stehen diesmal ideengeschichtlich angelegte Neuerscheinungen zur Anerkennungstheorie (Axel Honneth), zum politischen Liberalismus der Zwischenkriegszeit und zur katholischen Kapitalismuskritik (von Nell-Breuning bis Papst Franziskus) im Mittelpunkt. Zudem finden sich Besprechungen neuerer Literatur zur aktuellen Armutsdebatte, zur Religionspolitik und zu den Grundlagen einer modernen Wirtschafts- und Unternehmensethik. Schließlich werden auch zwei neuere Titel aus der Soziologie rezensiert.

Redaktion Besprechungsteil: Hermann-Josef Große Kracht und Tim Eckes

-

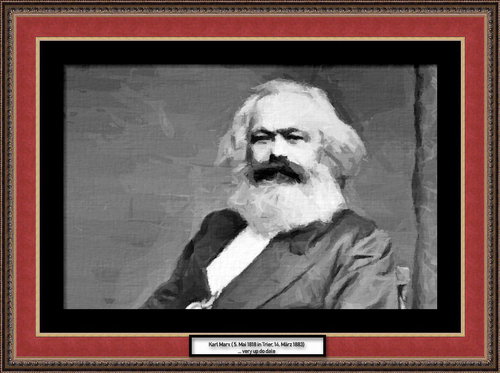

"... auf den Schultern von Karl Marx"

Nr. 1 (2018)Am 5. Mai 2018 jährte sich zum 200. Mal der Geburtstag von Karl Marx. Er hat die wissenschaftliche und öffentliche Diskussion geprägt wie kaum ein anderer. Seine philosophischen und gesellschaftstheoretischen Begriffe, Konzepte und Theorien haben nicht nur soziale Bewegungen, vor allem die Arbeiterbewegung, beeinflusst, sondern auch das wissenschaftliche Denken revolutioniert – vor allem das Denken über moderne Gesellschaften und deren Entwicklung. Nicht nur für die Katholische Sozialethik und gegen den katholischen Anti-Marxismus hatte deshalb Oswald von Nell-Breuning SJ in den 1970er Jahren erklärt: »Wir alle stehen auf den Schultern von Karl Marx« (Stimmen der Zeit 194, 1976, Heft 9, S. 616–622 ). Ganz im Sinne dieses Zitates sollen aus Anlass seines zweihundertsten Geburtstages das von Marx geprägten Denken darauf hin befragt werden, was es zum Verständnis der zeitgenössischen gesellschaftlichen Entwicklungen und Verwerfungen beiträgt.

Zu diesem Themenheft wollte auch Werner Post beitragen. Er war Professor für Philosophie zunächst an der Pädagogischen Fakultät der Universität Bonn, ab 1987 bis 2007 an der Universität Dortmund. Sein Schwerpunkt lag in der Praktischen Philosophie bei Fragen der Rechts- und Sozialphilosophie, der Kritischen Theorie, der Religionsphilosophie und der Ästhetik. Bekannt wurde er u.a. durch seine Studien zu Marx und dessen Werk, u.a. »Kritik der Religion bei Karl Marx »(München: Kösel, 1969) »Verdirbt Religion den Menschen? Marxistischer und christlicher Humanismus« (gemeinsam mit Iring Fetscher, Düsseldorf: Patmos, 1969) und »Kritische Theorie und metaphysischer Pessimismus. Zum Spätwerk Max Horkheimers« (München: Kösel 1971) – und in vielen Aufsätzen der Zeitschrift »Die Orientierung«. Werner Post war ein ausgewiesener Kenners des Marx´schen Werkes, der vielen Philosophinnen und TheologInnen eine produktive, deswegen nicht unkritische Auseinandersetzung mit Marx eröffnet hat. Ein Themenheft von »Ethik und Gesellschaft« zu Marx in dessen Jubiliäumsjahr ist auch eine Nachwirkung seiner philosophischen Arbeit. In seinem Beitrag sollte es – so die Ankündigung von Werner Post – »um eine ikonographische Entmythlogisierung des statuarischen Kolossalmarx in diesem Jubiläum gehen: die Ernüchterung hin zum sehr kultivierten ›bürgerlichen‹ Marx, seiner antiutopischen Skepsis usw.«. Werner Post verstarb am 6. Mai 2018 in Bonn, einen Tag nach dem 200. Geburtstag von Karl Marx. Seinen Beitrag hat er uns nicht mehr hinterlassen können. Wir trauern um Werner Post.

Redaktion: Matthias Möhring-HesseIm Rezensionsteil, der diesmal einen ideengeschichtlichen Schwerpunkt hat, geht es u.a. um die Semantik des deutschen Wohlfahrtsstaates, um Neoliberalismus und Soziale Marktwirtschaft, aber auch um die Neue Politische Theologie und das ‚Regieren der Angst‘. Hinzu kommen Besprechungen zur Pflege- und Medizinethik, zu Populismus und Flüchtlingen, zum Postsäkularismus und zum Papst.

Redaktion Besprechungsteil: Hermann-Josef Große Kracht und Tim Eckes

-

Kritik (in) der Ethik

Nr. 2 (2017)Im Editorial zum ersten Heft der Internet-Zeitschrift »Ethik und Gesellschaft« wurde die Intention der – damals mehrheitlich noch an ihren Promotionen oder Habilitationen arbeitenden – Herausgeber und RedakteurInnen angesprochen: Das Interesse an einer auf der Basis von Gerechtigkeits-, Solidaritäts- und Anerkennungsprinzipien gesellschaftskritischen, dabei sozialwissenschaftlich informierten und zudem ökumenisch ausgerichteten wissenschaftlichen Plattform, die gerade auch für NachwuchswissenschaftlerInnen unterschiedlicher Disziplinen offen stehen soll. In dieser Ausschreibung ist »Kritik« zwar nicht der einzige, aber doch ein zentraler Begriff.

Zum zehnjährigen Jubiläum von »Ethik und Gesellschaft« wurden ausdrücklich jüngere WissenschaftlerInnen, vor allem also DoktoranndInnen oder PostDocs gebeten, ihre Sicht auf die Rolle von Kritik in der Sozialethik vorzustellen: Wie kritisch hat eine Sozialethik zu sein? Und welche Art von Kritik hat sie zu betreiben. Mit welchem Verständnis von Kritik ist sie gegenüber wem kritisch? Die in diesem Themenheft veröffentlichten Beiträge zeigen, dass auch der nächsten Generation von wissenschaftlichen SozialethikerInnen in beiden Konfessionen die Lust auf und der Mut zur Kritik nicht verlorengegangen ist. Von daher kann »Ethik und Gesellschaft« gelassen in ein zweites Jahrzehnt gehen.Redaktion: Torsten Meireis und Matthias Möhring-Hesse

Im Rezensionsteil werden vor allem Neuerscheinungen zur theologischen Ethik und zur politischen Philosophie vorgestellt. Neben dem neuen Evangelischen Soziallexikon und dem Handbuch Medien- und Informationsethik werden zwei Sammelbände – zum Anti-Genderismus und zu Oswald von Nell-Breuning – besprochen. Der Schwerpunkt liegt diesmal aber auf Monografien: zur Migrationsethik (David Miller), zur Ethik des Strafvollzugs (Michelle Becka) und zu den Perspektiven einer Christlichen Gerechtigkeitstheorie (Elke Mack), zur Arbeit der kirchlichen Hilfswerke (Maria Brinkschmidt), zur CSR-Debatte (Gotlind Ulshöfer) und zum Verhältnis von Religion und Politik (Ahmed Cavuldak) sowie zu William James (Ana Honnacker) und Jürgen Habermas (Tobias Renner).

Redaktion Besprechungsteil: Hermann-Josef Große Kracht und Tim Eckes

-

Sozialethik der Lebensformen

Nr. 1 (2017)„Die Anforderungen und Risiken einer zunehmend undurchschaubaren Gesellschaft lassen jedem nur noch die Chance des eigenen Lebens; sie verunsichern uns, aber sie eröffnen auch ungeahnte Möglichkeiten.“ So lautete einst der Klappentext des von Ulrich Beck, Wilhelm Vossenkuhl und Ulf Erdmann Ziegler herausgebrachten Bildbandes „Eigenes Lebens“ (1995; Fotos von Timm Rautert), der die Ausdifferenzierung von (familialen) Lebensformen eindrucksvoll ins Bild setzte. Diese Ausgabe der EuG bietet Zugänge zu einigen dieser „Anforderungen und Risiken“, stellt Lebensformen in den gesellschaftlichen und staatlichen Zusammenhang, diskutiert aus verschiedenen Perspektiven die politischen (!) Herausforderungen der Kategorie Gender, beleuchtet am Beispiel der SexarbeiterInnen eine Form der Erwerbsarbeit (und des Lebens), die im Schatten der öffentlichen Wahrnehmung steht, und stellt natürlich auch die Frage, ob und wie man Lebensformen überhaupt bewerten kann.

Verantwortlich für den Inhalt: Christian Spieß und Katja Winkler

-

Kritik des Helfens

Nr. 2 (2016)Geholfen wird in Deutschland und aus Deutschland heraus mannigfaltig – und dies von der Mitte der Gesellschaft her. Von der Entwicklungshilfe bis hin zu den Tafeln erstreckt sich eine breite Landschaft des Helfens. Doch bekanntlich ist gut gewollt noch lange nicht gut gemacht. In diesem Themenheft schaut „Ethik und Gesellschaft“ hinter die Bühne (vor allem) des ehrenamtlichen und freiwilligen Helfens und Spendens und fragt, wem eigentlich wird mit welchen Ergebnissen geholfen. Und: Was ist gut und was ist gerecht an diesem Helfen.

Redaktion: Torsten Meireis und Matthias Möhring-Hesse

Im Besprechungsteil werden vier Monografien und Sammelbände aus der Wirtschafts-, Finanz- und Migrationsethik vorgestellt. Die Anthropozän-Debatte und der Post-Kapitalismus kommen zur Sprache. Zudem diskutieren Otfried Höffe und Michael Becker neue Bücher zum Republikanismus - in den von Phillip Pettit und Ingeborg Maus vertretenen Varianten -, während sich Frank Nullmeier ausführlich mit einer Studie zur politischen Semantik des Wohlfahrtsstaates beschäftigt.Redaktion: Hermann-Josef Große Kracht und Tim Eckes

-

Die Vermögenskonzentration und das Zuviel an sozialer Ungleichheit

Nr. 1 (2016)Dass gerade bei den Vermögen die Ungleichheiten zunehmen, dass sich – mehr noch – das gesellschaftlich vorhandene Vermögen bei wenigen an der Spitze, bei den Superreichen, konzentriert, ist nicht erst seit »Das Kapital im 21. Jahrhundert« von Thomas Piketty bekannt. Zunehmend wird aber gesellschaftlich bewusst, dass die – gerade auch in Deutschland – zugespitzte Vermögenskonzentration nicht nur Folge und Indikator sozialer Ungleichheiten ist, sondern dass sie diese unter finanzmarktkapitalistischen Bedingungen weiter verschärft. Und dass diese Vermögenskonzentration schädlich für liberale, erst recht für demokratische Gesellschaften, aber auch für deren kapitalistisch verfasste Volkswirtschaften ist.

Redaktion: Bernhard Emunds und Matthias Möhring-Hesse. -

Burn, baby, burn... Subjektivierte Arbeit und depressive Erschöpfung

Nr. 2 (2015)'Burnout' und 'Erschöpfungsdepression' lauten Diagnosen, die mittlerweile weit verbreitet sind, und auch erste sozialwissenschaftliche Arbeiten liegen dazu vor. Umstritten ist, ob die Zunahme dieser Befunde Ergebnis realer Verschiebungen in der Arbeitswelt ist oder lediglich ein Bezeichungs- oder labeling-Phänomen darstellt. Die Diskussion ist eröffnet, die sozialethische Thematisierung aber steht noch weitgehend aus. Grund genug, sich in einem Themenheft dieser Fragen anzunehmen. Magnus Hirschfeld zeichnet in seinem Beitrag die Entwicklung der Burnout-Diagnose nach, Greta Wagner beschreibt die soziologische Debatte und bietet eine eigene Erklärungsvariante an, die sie mit der These verbindet, dass es Versatzstücke buddhistischer Lehre sind, die in der modernen Arbeitswelt eine Deutungs- und Legitimationsfunktion übernehmen. Auf der Basis qualitativer Interviews mit Erschöpfungsbetroffenen entwickelt Stefanie Graefe den Befund, dass es sich bei dem Phänomen um eine Somatisierung des gesellschaftlichen Konflikts zwischen Autonomieversprechen und zunehmender Vermarktlichung handelt. Ausgehend von Daten des Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin vermag Martin Schütte einen signifikanten Zusammenhang von veränderter Arbeitsrealität und Depression nicht zu erkennen, gesteht aber zu, dass Arbeitsanforderungen und subjektiv erlebter Tätigkeitsspielraum einen Einfluss haben können. Ralf Kronig unterfüttert die theoretischen Untersuchungen durch einen Praxisbericht aus der Sicht des Betriebsrats eines großen Softwareunternehmens, Martina Frenzel und Stephan Siemens tun dies durch die Dokumentation eines praktischen Präventionsinstruments und Andrea Fergen durch die Darstellung gewerkschaftlicher Strategien im Kontext. In sozialethischer Perspektive schlägt Matthias Möhring-Hesse vor, die Kritik problematischer Arbeitsbedingungen am Massstab des Arbeitsvermögens zu orientieren, währen Torsten Meireis die moralischen Prinzipien der als Lebensform begriffenen Arbeitsgesellschaft kritisch zur Geltung zu bringen sucht.

Redaktion dieser Ausgabe: Torsten Meireis

Ein Workshop der Autorinnen und Autoren dieses Themenheftes wurde durch die Otto Brenner Stiftung gefördert.

-

Pragmatismus und Sozialethik

Nr. 1 (2015)Sowohl in der praktischen Philosophie als auch in den normativ ausgerichteten Sozialwissenschaften und in der theologischen Sozialethik ist seit Jahren eine verstärkte Bezugnahme auf den klassischen amerikanischen Pragmatismus – und seine neopragmatistischen Weiterentwicklungen – zu beobachten.

Obwohl es sich beim Pragmatismus um ein heterogenes Phänomen handelt, lassen sich doch einige zentrale Motive der aktuellen Pragmatismus-Rezeption identifizieren, die in diesem Heft aufgegriffen, profiliert und für die Sozialethik fruchtbar gemacht werden sollen. Dabei geht es nicht nur um den Primat des Sozialen vor dem Individuellen, sondern auch um das Problem der Handlungsfreiheit und die Fragen nach der Begründungsfähigkeit und dem Geltungsanspruch moralischer Überzeugungen. Nicht zuletzt geht es dabei auch um die Frage, wie sich pragmatistische Motive und Einsichten für die Profilierung heutiger Entwürfe und Diskurse einer Wirtschafts- und Sozialethik fruchtbar machen lassen.

Verantwortlich für diese Ausgabe: Hermann-Josef Große Kracht und Gesche Linde.

Lektorat dieser Ausgabe: Tim Eckes. -

Prekäre Arbeit

Nr. 2 (2014)Das vorliegende Heft beschäftigt sich mit einem Phänomen, das es in Zeiten gefühlter Vollbeschäftigung zwar nur selten in die Headlines schafft, gleichwohl aber aktuell bleibt, wie nicht zuletzt auch das Themenheft dieser Zeitschrift zur Arbeitsmigration (2/2013) gezeigt hat: Die Rede ist von Prekarisierung, einem Konzept, das sich nicht nur auf ungesicherte Erwerbstätigkeit im strengen Sinne, sondern auch auf Arbeit in ungesicherten Zusammenhängen überhaupt bezieht.

Einführend bietet der Beitrag von Klaus Dörre einen Überblick des Prekarisierungskonzepts, das durch die Studien von Ueli Mäder, Michèle Amacker und Sabine Plonz auf verschiedene Kontexte hin konkretisiert und damit auch konzeptionell weitergeführt wird. Der normativen Fragestellung nach der Problematik der Prekarisierung widmen sich besonders die Aufsätze von Jähnichen und Meireis, während der Beitrag Sigrists Folgen für die sozialdiakonische Praxis zu skizzieren sucht.

Die Ausgabe steht in der lockeren Folge einer Berner Tagung, die im Herbst 2011 stattfand und den normativen Aspekt des Prekarisierungsproblems zum Thema hatte. Aus Gründen, die mit der Struktur der Wissensproduktion zusammenhängen, die zuweilen auch gegenstandsferne Prioritäten erzwingt, ist bei einem Teil der Arbeiten zwischen Verfassung und Veröffentlichung zuweilen mehr Zeit vergangen, als Autorinnen und Autoren lieb sein kann, wofür die Redaktion Schreibende und Lesende um Nachsicht bittet: Das freilich ändert nichts an der Aktualität des Themas. -

Politiken der Anerkennung

Nr. 1 (2014)Nach den großen Debatten der politischen Philosophie in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts ist es im gesellschaftsethischen Grundlagendiskurs ruhiger geworden. Die Liberalismus-Kommunitarismus-Debatte gilt als beendet (und wenn doch noch jemand einen Beitrag dazu leistet, wird er als "jenseits der Liberalismus-Kommunitarismus-Debatte" apostrophiert), die Aufregung um Nussbaums Capabilities approach hat sich gelegt und die Dominanz von Rawls' Theorie der Gerechtigkeit als Fairness irgendwie verfestigt. Dabei ist mit der Anerkennungstheorie ein sozialethischer Ansatz neuformuliert und ausgebaut worden, der – wie die anderen politischen Philosophien der Gegenwart – an eine der großen Traditionen anschließen kann und gewiss sowohl für die liberale als auch für die neoaristotelische Schule Bedenkenswertes vorträgt. Zudem beziehen sich anerkennungstheoretische Überlegungen häufig unmittelbar auf gesellschaftspolitische Fragen wie auf die "Integration von Migranten" oder die "Inklusion von Menschen mit Behinderung". Diese Ausgabe von Ethik und Gesellschaft greift Fragen rund um die Anerkennungstheorie(n) auf und möchte damit Anregungen für den gesellschaftsethischen Grundlagendiskurs geben. Welche sind die wichtigen Motive der Anerkennungstheorie? Welche Folgen hat das für eine Politk der Anerkennung? Welche Probleme und Grenzen müssen benannt werden? Wie lässt sich die Anerkennungstheorie mit den großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen der Gegenwart in Verbindung bringen?

Für die Redaktion Christian Spieß und Katja Winkler

-

Den Stall reinigen, aber kein Raum in der Herberge? Arbeitsmigration in Europa

Nr. 2 (2013)Die Arbeitsmigration in Europa ist ein unbestreitbares Faktum – doch gleichzeitig überbieten sich Regierungsvertreter wie Großbritanniens David Cameron oder der damalige deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich in einer Rhetorik, die Migrantinnen und Migranten als 'Sozialhilfetouristen' denunziert. Angesichts der strukturell geförderten zunehmenden Auslagerung reproduktiver und fürsorgender Tätigkeiten (cleaning, cooking, caring) an schlecht gesicherte und noch viel schlechter bezahlte Migrantinnen erscheint diese Perspektive allerdings schlechterdings zynisch. Dass ein solcher Blick aber keineswegs alternativlos ist, zeigt Jan-Dirk Döhling in seinem exegetischen Beitrag über die Einübung des Perspektivwechsels – hin zum migrantischen Blick – in den Grunderzählungen Israels. Constanze Janda analysiert scharfsichtig die rechtlichen Probleme besonders der feminisierten Migration. Einen gleichsam 'offiziellen' Blick auf die europäischen Problemlagen und Handlungsoptionen wirft Hans Dietrich von Loeffelholz aus der Sicht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Petr Štica wendet sich in seinem Beitrag einem bisher nur wenig wahrgenommenen Phänomen zu: Er zeigt am Beispiel Tschechiens, dass die Länder Ostmitteleuropas nicht nur Emigrations-, sondern auch als Immigrationsstaaten darstellen und beschreibt die sich daraus ergebenden Problemlagen. Aus sozialethischer Perspektive schliesslich analysiert Hans-Ulrich Dallmann die Problemzusammenhänge und kommt dabei zu dem Schluss, dass nicht die Migrantinnen und Migranten, sondern der souveräne Nationalstaat den Kern des Problems der Migration ausmache – an die Stelle unilateraler Zugehörigkeitsregelungen müssten daher, so Dallmann, internationale Vereinbarungen über die menschenwürdige Gestaltung der Migration treten.

Für die Redaktion: Torsten Meireis und Frank Mathwig

-

Der »spatial turn« der sozialen Gerechtigkeit

Nr. 1 (2013)Räume werden gemacht. Und: Räume prägen soziale Verhältnisse, verteilen Lebenschancen und soziale Positionen, ergeben soziale Ungleichheiten. Weil aber beides zugleich gilt, wird die Raumgestaltung – u.a. von Edward W. Soja (»Seeking Spatial Justice«) - nicht nur unter den Maßstab der Gerechtigkeit gestellt, sondern dieser Maßstab von der Kategorie des Raumes neu bestimmt. Vorgeschlagen wird ein »spatial turn« der Gerechtigkeitstheorie. Auf diesen Vorschlag reagierend fragt diese Ausgabe von »Ethik und Gesellschaft«, wie relevant das Konzept der Gerechtigkeit für die gesellschaftliche Produktion von Räumen und das Nachdenken darüber ist. Und sie fragt, ob und in welchem Sinn das Konzept der Gerechtigkeit über die Kategorie des Raumes neu oder anders gedacht werden muss.